创惠优配

创惠优配

尚萌萌是北京一所电影类高校的在读研究生,从今年春天起,他持续在学校的室内公共空间里拍摄烟头和烟灰的照片,然后打包向12345和卫健委投诉有人违规吸烟。

据他估算,投诉了有120次左右。此外,他常常在社交媒体上更新控烟的动态,控诉二手烟与二手烟制造者。

因为控烟,他在校内变得小有名气。他的账号评论区里出现了两极分化,一边支持他,叫他“当代林则徐”;一边认为他是刺儿头,太“魔怔”。

我联系到这所高校的几位学生,试图还原“林则徐”身上的争议来源。

一位毕业生回忆,在校时,常看到有人在教学楼和宿舍楼的楼道、厕所里吸烟。她本人不抽烟,也很讨厌烟味,但因为身边人都抽,“会纵容、放任二手烟的存在”。她最近听说了“林则徐”的事迹,认为他是一个勇敢的人。

另一位在校生说,过去,因为教学楼楼道里烟味太重,她总是不得不绕道而行。但今年5月以来,她发现校内的空气突然清新了,不知道这与“林则徐”的控烟是否有直接关系。

舆论的另一边,则是对“林则徐”不间断投诉行为的厌烦。

一位在校生告诉我,自己是烟民,但也讨厌寝室楼里随处飘散的烟味,所以原本是支持“林则徐”的。但逐渐地,她觉得他“变得极端化了”、“闹得大家鱼死网破”,连带学校的声誉岌岌可危,也多少会影响毕业生们的学历价值。她认为,要改善校园里违规吸烟的情况,“急于求成往往没有好的结果……要一步一步落实”。

一位不抽烟的在校生说,她佩服“林则徐”的坚持抗争,但不赞成他与网友在社交媒体上“很有情绪地互相攻击”。

一位既是烟民,也正在这所学校参加短期培训的学生告诉我,大家下了课聚在一起抽烟,常常讲起这位“林则徐”,“一般都是不喜欢他的态度”。他举例,一次下课,他和同学们在消防通道里抽烟,保洁阿姨过来和他们一道讨论,“林则徐”到底是谁?保洁阿姨埋怨,因为“林则徐”的出现,学校要求地上不能见到烟头,自己的任务量变重了。

“他做的事情其实是正确的,道理很多人都知道,但正确的同时,给大家都添了麻烦。”这位同学总结。

为什么做一件正确的事会这么难?

6月初,我在一家咖啡馆见到了尚萌萌。与互联网上对他的猜测与描摹不同,他是一位温和的年轻男性。他告诉我,控烟的初衷是自己对尼古丁的敏感与不耐受,一闻到烟味,他的头脑、呼吸道和肠胃都会有不适反应。

我们当天的经历证明了他的说法。

在咖啡馆里坐下不久,他突然说通风管口飘出了烟味,我没有闻到,但循着管道路径向外看,另一侧管口边上,果然有人在抽烟;我们转移到了咖啡店外的绿地上,很快,他又闻到了附近飘来的烟味。

为了躲避烟味,我们总计换了七八个访谈地点。最后找到了一个商场里的麦当劳,才勉强坐下来。没有烟味的时候,他的语速和思维都变得很快。闻到烟味时,“大脑反应马上就呆滞了”。他会想吐,想腹泻,并且多次要求暂停访谈,好让他去远处透一口气。

在这样高敏感的身体里生活,他很痛苦,但这不构成他坚持投诉的最重要理由。在他看来,最重要的是,在室内的公共场合抽烟本就不对,制造出的二手烟,会伤害许多人的健康。

他回顾了自己被二手烟侵害的经历,这种侵害,除了在他现在就读的学校里,也曾在很多地点发生过。开始控烟后,他接触到更多有相似经历的人,统称为二手烟受害者。这些人的鼓励与支持是他坚持控烟的动力之一。

他也提到了那些反对他的声音,他知道学校里有不少人抵触他,但他愿意接受相应的代价。

尚萌萌说,他的诉求不是彻底不许人抽烟,而是希望烟民能在更规范、更顾及他人的地点抽烟。

在尚萌萌的观察中,控烟的困境与争议,大概与我们对二手烟一贯的忍耐与包容有关,与文艺圈对烟的美化有关,与对烟危害的共识的缺乏有关,可能也与对自由的理解不同有关。

这有点像一场关于烟的自由之争。尚萌萌说,曾有人给他发私信,称抽烟是一种个人自由。对此,他想引用哲学家穆勒的话回应:个人的自由,以不侵犯他人的自由为自由。

以下是尚萌萌的讲述。

文|冯雨昕

编辑|李天宇

1

我到这所学校念硕士,最早是想逃避二手烟。

本科毕业后,我在老家云南的一家公司做管培生。入职培训期间我就注意到了,不少职员在工位上吸烟。当地很热,从早到晚关门打冷空调,整个办公厅又是开放式的,大家呼出的烟就闷在厅里到处飘。我发现,我只要坐在工位上就无精打采,老走神儿,脑子也转得很慢。但那会儿不明白是怎么回事。

半个月后,我被下派到县级岗位,经常要坐车去各乡镇办公。一辆车里四个人,除了我以外,另外三个同事都抽烟。在车厢那种密闭又狭小的空间里,我被熏得上吐下泻。我在这岗位待了17天,平均每天呕吐三次,腹泻七八次吧。实在受不了了,就把工作辞了。但那会儿还以为是水土不服。

后来我又入职过很多个城市的很多个小公司创惠优配,逐渐领悟出了规律——唯一的变量是我有没有吸到二手烟,只要上班时有人在我身边抽烟,我就恶心、头晕、心跳加速,各种不适;如果在无烟环境里办公,就神清气爽,做事效率也高。

我查过文献,烟里的尼古丁又叫烟碱,它会激活人类的乙酰胆碱受体,让人愉悦,同时也让人恶心——医学上把这叫做恶心奖励双重机制,不同的人对于恶心和奖励的偏重程度是不同的。很不幸,我是那个恶心感远大于奖励感的人。

我也去看过各种医生,他们都告诉我,没办法,对尼古丁过敏不像对螨虫、花粉过敏,无药可治,只有尽量远离有烟的环境。

当时我特别无奈,能想到的办法只有逃离。我想如果能到美术馆或者博物馆上班,是不是就可以不被烟熏了?毕竟这种场所是严格禁烟的。也想,是不是我家乡省份的室内吸烟率太高了?不如到大城市去生活吧。于是来到北京考研,我本科学的管理学,跨专业考美术类院校没成功,被调剂到了一所电影类院校。

后续的发展完全不符我的预期。

2023年9月2号,入学的第二天,我刚走出宿舍门,就看到有个学生蹲在走廊上,一边抽烟一边看手机。我特别震惊,怎么会有人在大学校园的室内抽烟?我本科时的烟民同学们都是到楼下抽,没有谁明目张胆在室内抽烟。

我就对那位抽烟的同学说,“我们宿舍的人都不吸烟,你在这里吸烟会熏到我们,你能不能去别的地方吸?”这位同学还是很配合的,马上就走了。

但随后几天,我慢慢发现,校园里抽烟的人太多了。有些人要下楼,还在电梯里就把烟点上了;有些人懒得出门,三四个人站在宿舍走廊两侧,吞云吐雾,形成一个天然烟幕,过路人都要从那烟幕中穿过;甚至公共浴室里还有人边冲澡边吸烟——我都不知道他是怎么做到不让水汽打湿烟头的;宿舍楼和教学楼的厕所里经常有人抽烟;不止是学生,我上过一门课,老师讲着讲着,就掏出电子烟来吸一口。

头晕、头痛、腹泻,这些症状又回来了,我还开始反复地咳痰、流鼻涕、胃食管反流。

最严重的一次,我去办公室找老师聊开题报告,几米外,另一对师生也在聊学术问题,聊着聊着,突然就点上烟了。那时候是冬天,门窗紧闭,我被熏了一个多小时,呼吸困难、头也剧痛。从办公室出来后,我在外面吹了几小时的风,又吃了布洛芬,到晚上快睡觉时才缓解。

因为这些不适,我三天两头往医院跑,北京的医生的说法和过去一样,要我主动避让二手烟。但事实是,避无可避。

我采取过特别多自保的方法。我手写了一个禁烟的牌子,贴在宿舍门上,但作用不大,走廊里还是常有人吸烟。我在宿舍摆了台空气净化器,又买了小拇指粗的海绵条和透明塑料贴在门缝上,防止烟从缝隙里钻进来,只两个月,塑料就变成了黄绿色。我洗脸、刷牙、方便都得一层一层找厕所,但凡在厕所门口闻到烟味,就得立刻去试下一间,有时甚至得走到隔壁楼去。

校图书馆的门口总有人围着吸烟,玻璃门一开一合,会把烟吹进楼里。我后来就不去校图书馆了,非要借书,就戴着防毒面具进去。其他时候,我只去国家图书馆自习和看书。不夸张地说,那阵子,我除了上课和睡觉,其他时间都不能留在校内。

图源视觉中国

2

刚入学的头几个星期,我尝试过劝阻室内吸烟者。素质高一点的人,听到我的请求后会到外面去抽,或者至少走远一点。另一部分人就只是看我一眼,好像我在做什么奇怪的事,然后无动于衷。

劝多了你就会知道,劝是劝不过来的。后面再遇到那种烟雾缭绕的走廊,我经常捏着鼻子快速跑过,边跑边听到身后有人讨论,那个人在干什么呀?

我看过学生手册,在公寓楼内吸烟的,经查实要给予警告处分,情节严重的甚至要记过。但入学后的一年多时间里,我和学生处、总务处、保卫处都反映过室内二手烟的问题,始终得不到什么有效回复。我向校图书馆的管理员投诉,馆厕所里有人抽烟,按规定是要在90个开馆日里禁止这个人入馆的,但后来我又在馆里看到过他好几次。

所以整体上我觉得特别被动。我到现在也很难理解这件事,在室内吸烟明明是错的,为什么我想纠错却这么困难?

转机在今年寒假,我在家刷到了无烟北京的公众号,又通过这个账号加入了北京志愿者群。有群友告诉我,在室内吸烟违反北京控烟条例,比如第九条,“公共场所、工作场所的室内区域以及公共交通工具内禁止吸烟”,还有第十一条,“吸烟区的划定应当远离人员密集区域和行人必经的主要通道”。如果发现控烟违规现象,我是可以保留证据,然后在12345小程序上向卫健委发起投诉的。

于是,这学期开学后,我就开启投诉之路了。

我当时的生活节奏是这样的,白天出校实习或者到国图自习,晚上9点左右回来,教学楼、办公楼、宿舍楼一栋一栋走过去,重点看厕所和消防通道——这两个地方是室内吸烟的重灾区,认真走一圈,有时能拍到十几二十处烟灰或烟头。有时甚至不需要我专门去巡逻,上个厕所,就能发现蹲坑附近的地面有烟灰。如果碰到有人正在室内吸烟,又恰好是在有监控的地方,我会记录下时间和地点,回头卫健委可以调录像。

从3月到现在,我定期把证据打包、上传,投诉了有120次左右吧。卫健委接到投诉后的态度很积极,基本都是第一时间联系我,也会尽快派人到现场调查。有大概个位数的案例,准确地定位到室内吸烟者,就实施行政处罚,罚款50到200元不等。

说实话,一根烟三五分钟,抽完人就走了,留下的烟灰和烟头经常是在监控盲区,真要定位到是谁抽的是很难的。但我表达了、尝试了,总比什么也不做要好。

图源电影《驾驶我的车》

我知道,在校内控烟不讨喜,至少讨不了所有人的喜。学校里开始传有我这么一个人,讨论我到底是谁。很多人开始叫我“当代林则徐”,这背后夸赞和讽刺的意味都有。有些校友觉得我的行为是过激的,或者觉得我太较真,是个没事找事的刺儿头。

我把控烟经历发到网上,很多人留言或者私信骂我。有人指责我抹黑学校;有人问我,你这么讨厌这所学校,为什么不退学啊? 辅导员经常找我谈话。有校领导也委婉地和我说,吸烟的人这么泛滥,管不过来的,意思是要我理解一下,不要这么上纲上线。

我的现实生活也受了一点影响,有一段时间,我的宿舍门口一天能被丢几十个烟头。有人经过我身边时,会突然点打火机吓我。我去厕所拍烟灰和烟头,有传闻说我是在偷拍。就不久前,我在学生公寓的消防通道里碰到三个学生正在点烟,我下意识地录像,他们对我吐了口水。

我明白创惠优配,是我的行动打破了以往被默许的某种平衡——在室内,突然不能随心所欲地抽烟了。当然会有人不高兴,我当然也会受到非议。

有压力比较大的时候。比方说,我上着课,突然闻到走廊里飘进来烟味,直接走出去查看怕影响别人上课,但不管的话,就只能硬闻着、硬挺着。还有几次我半夜在宿舍被烟味熏醒,到阳台上打电话给宿管投诉,宿管来我们房间找我反馈结果,很容易就会把室友吵醒。我还是不太想影响到无辜的人。

但单说控烟这件事,没什么压力能逼我放弃。一方面,我的身体确实受不了尼古丁,即使是为了自己,我也会想尽一切办法坚持控烟。

另外,在更大范围内,我能感受到善意和支持。通过社交账号,我听到太多相似的故事了。有个校友说,自己所在的宿舍楼里,有时“烟大的(得)能起密度”;有毕业生跟我说,自己在校时也多次投诉二手烟,但成果不佳,要我继续加油;还有个毕业生说,虽然他也抽烟,但他是个素质烟民,他理解我的控烟诉求。

也有来自校外的响应。一位其他学校的男生联系我说,他去阻止室友在宿舍里抽烟,室友觉得面子上挂不住,差点和他打起来。一个女生留言说,因为受不了同事在办公室吸烟,她干脆辞了职。

我们的经历能安慰到彼此。这些向我诉说的人们,或许未必像我这样,对尼古丁有强烈的生理不耐受,但他们的困扰也是真真切切的。我们的需求和动机都很简单,抵制二手烟,请烟民不要在室内的公共场合吸烟。

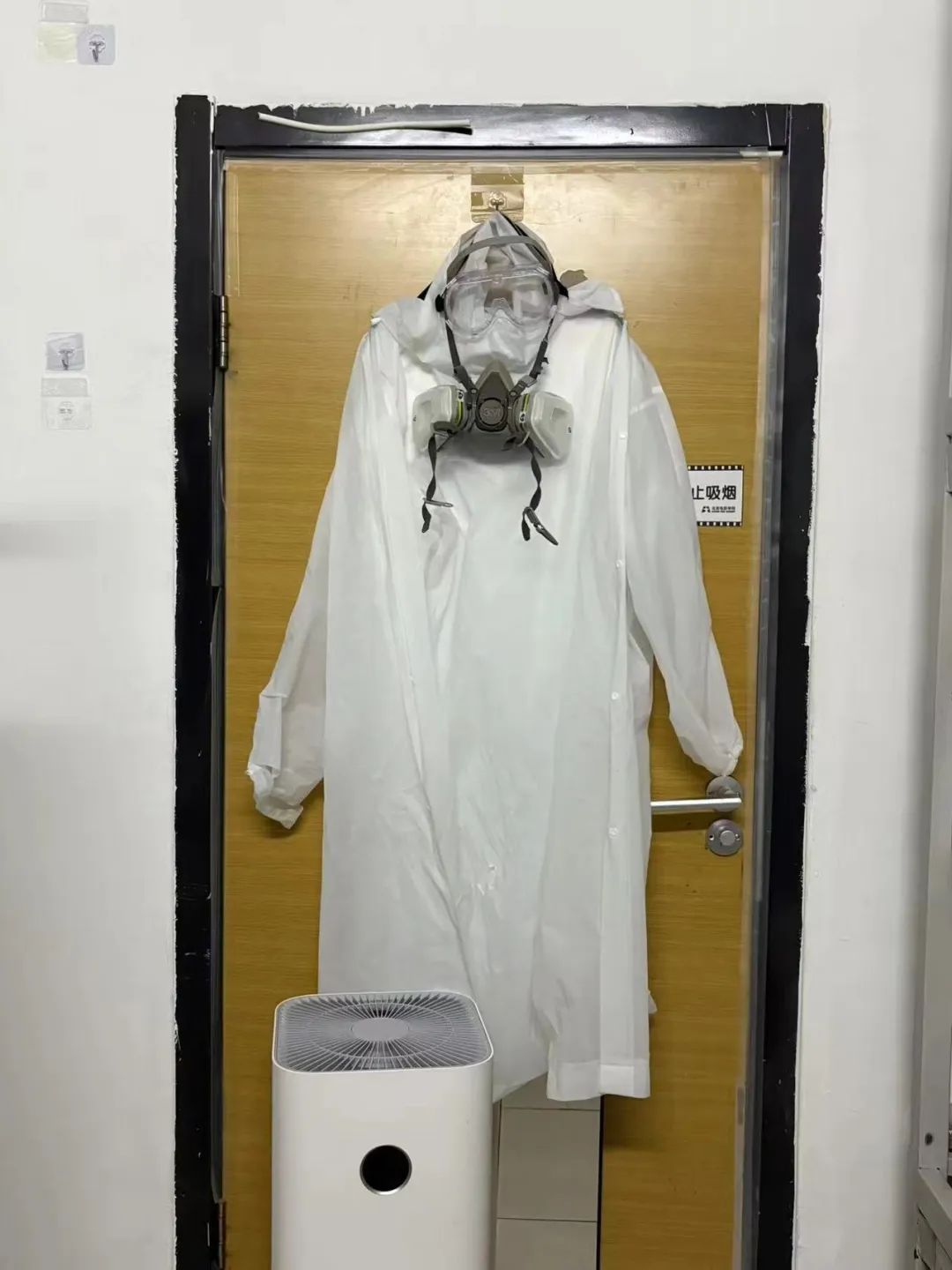

尚萌萌全套的防护服受访者供图

3

我本科在综合性大学,吸烟的人有,但很少。到了这所电影类院校,我感觉烟民数量陡增。去剧组实习的同学回来也告诉我,组里的人多半是人手一根烟。我在云南逛过一所艺术类院校,成条的香烟会直接摆在小卖部的橱窗里。听在北京的美院朋友讲,校内的烟民比例也很高。

我的几个室友都不抽烟,其中一位却特别爱做和事佬,总劝我不要过多干涉别人抽烟。他的理由有很多:烟草能给国家带来巨额税收;搞艺术的人都抽烟,从事电影行业的人更是不能不抽烟;搞艺术的人都叛逆,我越劝,人肯定抽得越厉害。

这对我而言是一种诡辩,但确实,在我的观察中,吸烟在文艺圈是被浪漫化的。这是我想让大家警惕的问题。

你去看那些最经典的电影,不管是乡土、都市还是黑帮主题的,吸烟经常会作为一种动人的意象出现,可以指向洒脱与叛逆,也可以指向沉稳与冷静。

创作要找灵感,也常常和吸烟挂钩。美院的朋友说,许多艺术生的烟瘾是在艺考集训时养成的。我在北京电影节做过志愿者,活动场地里有那种小房间,志愿者、嘉宾可以用来采访或者写稿。每天轮番进出几波人后,那屋子里的气味我难以形容,算是我此生闻过烟味最浓重的场所之一。

也是在北影节,来过一个匈牙利导演叫贝拉·塔尔,很受文艺青年的喜欢。这位导演在活动现场给粉丝签名的间歇,出去吸了两次烟。很多人觉得他这个行为既文艺又可爱。他有一张穿着大衣吸烟的照片很出名,被评为帅气。

我觉得我们需要反思,吸烟是怎么从一件平常事被抬成一个浪漫符号的?因为这种浪漫化,要求控烟反而让一部分人不能理解。

这两年我也开始回顾我的成长经历,我发现在更大的世界里,二手烟的危害是经常被忽略的。

我只有三四岁的时候,有一回经过村里的小卖部,老板在门口抽烟,朝我的方向喷了一口,我的头就发痛。但好在我同住的家人里没有抽烟的,所以我的童年多数时候没什么问题。但后来念小学、中学,都有教师在办公室里吸烟,哪怕残留的烟味也会让我觉得皮肤辣痛,偶尔会腹泻。

我想过特别特别多的原因,是不是我的大脑缺水或者缺氧?还是我的肠道有寄生虫?我甚至为此吃过驱虫药。就像我一开始说的,我是参加工作后才意识到,我是被二手烟侵害了。在此前,我从没有设想过这种可能性,因为没人告诉过我二手烟的危害,好像也无人在意。

我小学、中学的老师们,公然在办公室吸烟的时候,那些不吸烟的教师从不抱怨。所有人都好像很习惯、很默认,烟就是可以随时随地抽的。

后来时代有些进步了——有网友和我提过,我自己也碰到过类似的场合——有人要吸烟,先礼貌地问同伴,我现在能不能吸?你介意我吸吗?这其实是把责任推到不吸烟的人身上,因为在许多关系中,说“不”是要勇气的。你就想,你和领导吃饭,领导这么问你,你作为下属敢说不吗?

我想举一个相对友好的例子。有一节课后,我和一位女同学在教室里做课题讨论,她突然把烟从口袋里掏出来,但大概是想到我在身旁,就问我:你抽不抽烟?我说我不抽。

那时我还没开始大规模控烟投诉,也没告诉她我对尼古丁不耐受。但是她听到我的回答后,就默默把烟收回去了,后来再也没有在我面前掏出来过。不知道她是出于尊重我,还是其他什么考虑。哪怕只是一瞬间的体贴,我也挺欣慰的。

图源电影《下一个素汐》

4

还有一件我觉得吊诡的事。自从我在网上发帖后,支持我的、反对我的网友都不自觉地叫我“姐妹”。似乎有这样一种性别刻板印象,男性更爱、更理解抽烟,而厌恶烟味的只有女性。

首先我承认,不管是习俗也好,社会规训也好,烟在男性社交圈里的作用更大。男性们聚在一起,我发你一根烟,你发我一根烟,就是示好。我也经历过这种时刻,如果太强烈地表达对烟味的厌恶,就好像和男性群体格格不入,可能也需要一点勇气。

但在我的经验里,任何性别的人都可能抵制二手烟,也都可能包容二手烟。

我在一个艺术中心实习,有一天午饭后,我发现有人在展厅出口的厕所里抽烟,就去门卫室找保安。保安是一对六十多岁的夫妻,那个大叔告诉我自己特别讨厌烟味,很支持我把这事儿上报。但那个阿姨劝我们不要声张,她说她一会儿去把烟头扫了就行。意思是我要和室内吸烟的人保持友好,不要惹事。

在我宿舍楼里,情况是反过来的。我只要发现有人在公寓厕所里抽烟,就会报告给宿管。几个男宿管通常都要磨会儿洋工,过几分钟才去厕所查看,抽烟的人早走了。然后他们就会来找我说,别投诉了,没有人在抽烟。但有一位女性宿管是做实事的,我向她投诉,她会立即去现场记录,并把记录交给来巡查的卫健委。

还有一回,我发现有人在公寓洗衣机旁边吸烟,打电话给男性宿管,他说让保洁阿姨来处理。结果保洁阿姨上来后,就是默默地在吸烟者旁边守着,烟灰掉下来一点,她就扫掉一点。我理解,控烟确实不是保洁阿姨的工作内容,她也委屈、也不容易。但我还是有点惊讶,她站在那儿吸了好几分钟的二手烟,没有说一句阻止的话。

我还想说说我妈,其实她和我一样对尼古丁不耐受。她坐县城之间的班车,只要车上有人吸烟,她一定会头晕、呕吐。有一次她在车里被熏了一个多小时,下车的时候几乎失去意识了,被送去急诊抢救。但她是怎么理解自己的这个反应的呢?她觉得坐车犯晕就是晕车。她不承认二手烟对我们有害。

以前她叫我回老家工作,我说不行,老家在工位上吸烟的人太多了,我受不了。她就问我,那晕血的人难道就一辈子不能当医生了吗?我说是啊,晕血的人为什么非要逼他当医生呢?她觉得我对二手烟的厌恶就像晕血一样是心理作用,是一种“怕”,而“怕”是可以被克服的。她希望我克服对二手烟的“怕”,她觉得那样我才能更好地融入社会。

要“融入社会”,我觉得这是二手烟受害者的另一个困境。

我在网上发帖后,全国各地都有网友联系我,有些人感慨自己很讨厌二手烟,但害怕冲突、怕得罪人,很多时候都不敢出言阻止。有个网友说,外出就餐,遇到有人在餐馆里吸烟,她请服务员去阻止,被吸烟者指责“矫情”。我就想到有一次,我劝一个校友不要在室内吸烟,他跟我说应该是人来适应环境,而不是环境适应人。这种论调我想许多不吸烟的人也听说过,好像在不知不觉间,忍受二手烟才是高情商、社会化的表现。

更重要的是,如果说控烟会引发矛盾,那矛盾的根源一定是有人违规吸烟。这时候,再去指责不吸烟的人“事儿多”、“不愿融入”,这真的合理吗?

图源电影《独自在夜晚的海边》

5

经过我这三个月的投诉,学校的情况有在变好。

5月底,学校发布了新的控烟规定,提到如果发现教职工或学生违规吸烟、乱扔烟头的,第一次批评教育,二次或以上就会有通报批评、约谈、处分等处罚,也说明了“校园内除设立的吸烟区外,所有场所禁止吸烟”、“吸烟区设置在室外通风处”。

其实学校里以前就有吸烟点,但很多烟民不会去,还是习惯随时随地抽。而且以前的吸烟点选址我觉得很不合理,要么在行人必经之路上,要么在楼房的门外、窗外,只要门窗一开,二手烟就会灌进楼里。

新的吸烟点基本都远离人群了,点位上还会竖几根回收烟头的柱子。我宿舍楼的厕所里装了禁烟的语音播报,室内垃圾桶上本来有灭烟板,现在用塑料牌子堵住了,不让人往里扔烟头。

有了这一系列举措,最近宿舍空气好了不少,至少外面走廊里没有人不管不顾地抽烟了。我在校园里能够停留的时间也就稍长些。

我前阵子还刷到了一个校友的帖子,说最近去找导师,发现导师在办公室里不吸烟了。他问了句为什么,导师说,最近查得严,不敢吸了。可见,我们不是雁过无痕。

但新规是否能持续地执行到位,有没有真正的威慑力,我觉得还有待观察。

有些室内垃圾桶上的塑料板已经被掀了,还是有人在那上面灭烟。我现在随机去校园里走走,有时还是能碰到有人躲在监控盲区吸烟,厕所和消防楼梯间还是高发地区。

说到底,这也不只是我学校有的现象了,我觉得大家对于“该去哪里吸烟”是没有共识的。我老家省会的酒店里甚至会提供烟灰缸和火柴;你留心去看看各个城市里的写字楼、公园或者路边的公共厕所,尤其男厕所,走进去基本都有烟味,低头都能找到烟灰。我猜测现在的普遍认识,是最好不要在室内吸烟,但是在厕所和楼梯间还是例外,反正一般没人管,大家都在里面吸。

在我的期待中,比如北京的各个公共空间,在未来能完全执行本市的控烟条例,“所有公共场所、工作场所室内区域及公共交通工具禁止吸烟”,就已经很好了。在这个基础上,再去谈室外抽烟的注意事项,比如最好不要边走路边抽烟,那样也容易熏着路人。

我觉得国内城市中,上海和香港在控烟方面做得不错。除了最基本的室内公共场所不可吸烟外,上海去年9月出台了吸烟点新规,要求吸烟点的设立与建筑物出入口、门窗、排风口等保持不小于6米的距离。在香港,有天花板的地方都不能抽烟,否则可能被罚款好几千元。

所以你现在要问我,我个人的控烟行动算不算成功,我很难说已经成功了。我觉得还有非常多的提升空间,还有很长的路要走。

知道我在控烟后,有校友来找过我,说想要模仿我来拍一个作业。他们照我样子买了防毒面具、雨衣和护目镜——为了避烟,我在学校里就是这样全副武装的——一个穿戴上后在学校里走,另一个跟在边上拍摄。

校友问我,他们这样模仿我,我是支持还是反对?我说我是中立的,但我希望这种模仿越多越好,最好能让更多的人知道,我就是光明正大地讨厌二手烟。

还有意料之外的好事发生。我认识一个美院的学生,本身是个烟民。最早,他可能是觉得好玩,拍了些他们学校里禁止吸烟的牌子给我看,牌子下面是一堆堆烟头。我就把我抗争二手烟的故事和他说了说,他是我知道的第一个叫我“林则徐”的。

前阵子,他告诉我,受我的故事的启发,为了自己也为了他人的健康,他把烟戒了。我真的还挺惊讶的,因为他说过,他从高中美术集训开始吸烟——一个有十多年烟龄的人,把烟戒了,我很为他高兴。

图源视觉中国

(应受访者要求创惠优配,尚萌萌为化名)

铁牛配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。